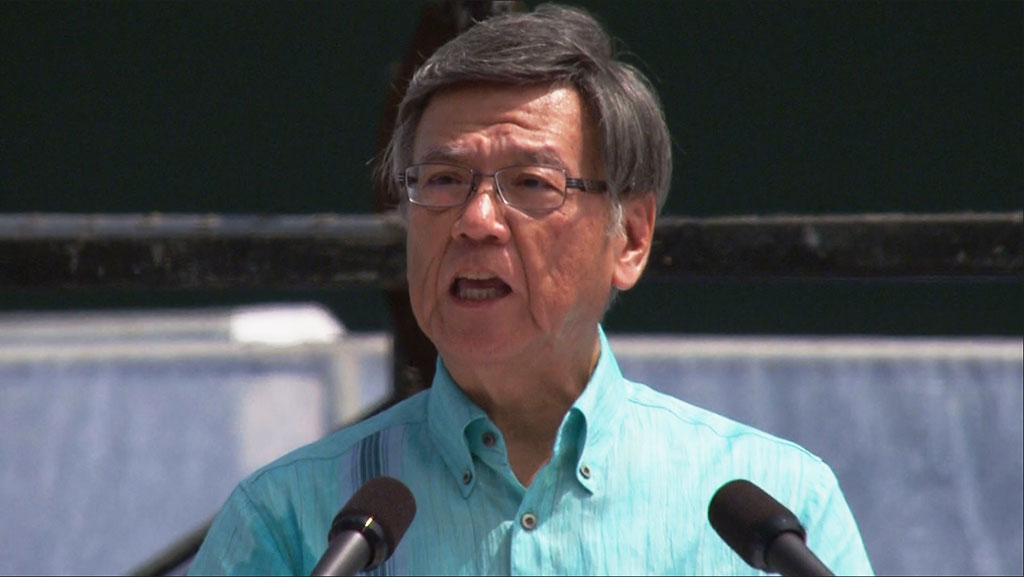

監督佐古忠彦

プロフィール

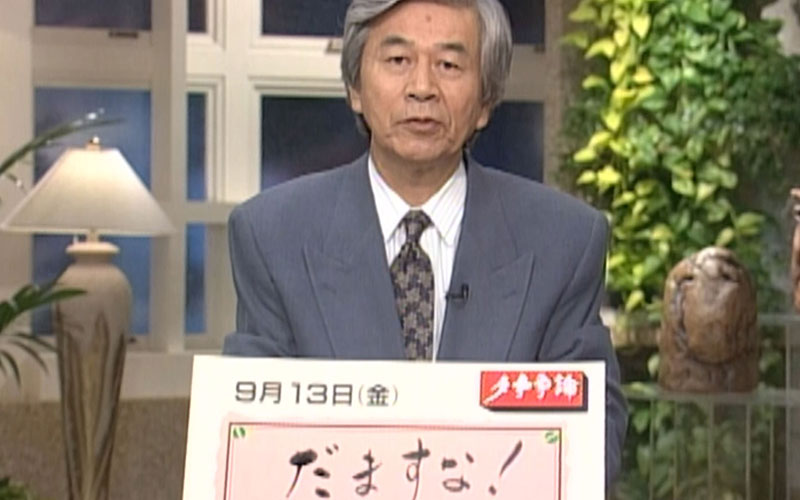

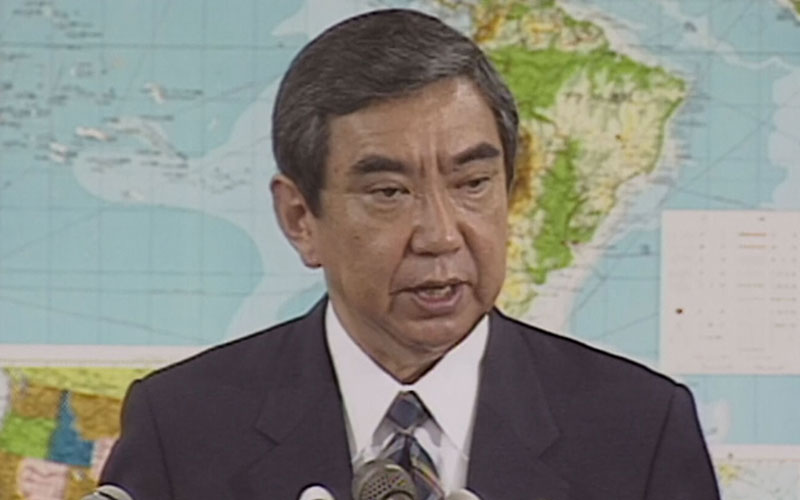

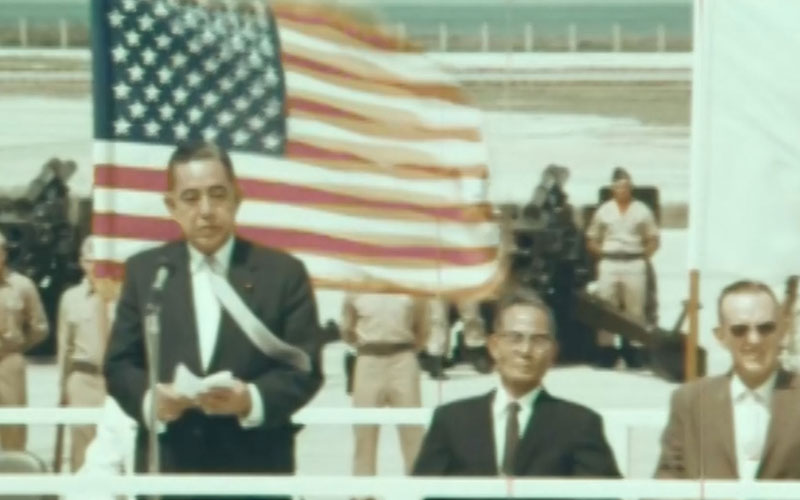

1988年、東京放送(TBS)にスポーツアナウンサーとして入社。スポーツ中継・スポーツニュース番組を担当した後、1994年報道担当に。1996年から「筑紫哲也NEWS23」でキャスターを務める傍ら、ディレクターとして沖縄、戦争、基地問題などを主なテーマに特集制作。2006年から政治部で民主党や防衛省、デスクなどを担当、その後もキャスターを務めながら、ドキュメンタリー制作を続ける。2016年「米軍が最も恐れた男~あなたはカメジローを知っていますか」でギャラクシー賞奨励賞。追加取材を経た劇場用映画初監督作品「米軍(アメリカ)が最も恐れた男 その名は、カメジロー」(2017)で文化庁映画賞文化記録映画優秀賞、米国際フィルム・ビデオフェスティバルドキュメンタリー歴史部門銅賞、日本映画ペンクラブ賞文化部門1位など受賞。続編となる「米軍(アメリカ)が最も恐れた男 カメジロー不屈の生涯」(2019)で平和・協同ジャーナリスト基金賞奨励賞受賞。2021年「生きろ 島田叡‐戦中最後の沖縄県知事」、2025年「太陽(ティダ)の運命」発表。近年は「報道特集」で沖縄、戦争、政治などを主なテーマに特集制作を続けている。昨年7月、今作との連動作品「沖縄県知事 苦悩と相剋の果てに」(RBCテレビ)を制作した。

著書に「米軍が恐れた不屈の男 瀬長亀次郎の生涯」(2018講談社) 「いま沖縄をどう語るか(共著)」(2024高文研)。

フィルモグラフィ

だから観たほうがいい。「沖縄問題」ではなく「日本の問題」なのです。

おさらいにもぴったりの作品でした。

それにしても佐古さんは、なぜこれほどまでに執拗なのか。それは自身が「醜い日本人」の一員でいることを、心底恥じているからだ。その静かな怒りに、圧倒された。かつては対立関係にあった二人の知事の人間ドラマとしても、秀逸!

表には出にくい裏側の事実も交え、丁寧かつわかりやすく編集されており、まさにこの国の「今」が浮き彫りになる名作です。監督の佐古忠彦 さんに心から敬意を表します。

そして知事達の生き様に、人間ドラマに嫉妬して欲しいと思っています。

若者たちにはこの映画を観て「本気の大人、カッケェ~!」と憧れて欲しい。

この映画にはワッターウチナーンチュ(私たち沖縄の人間)の言葉でいう『フトゥフトゥ~』が溢れています。

フトゥフトゥ~とは、心が熱くなりいてもたってもいられない状態の事です。

ヤマトゥンチュ(本土の人間)や世界中の人達がこの映画を観て、同じようにフトゥフトゥ~できるのか?

僕はこのフトゥフトゥ~こそが「太陽=ティダ」の種だと感じています。

「太陽(ティダ)はかつてリーダーを表す言葉」だったそうで。

だとするならば、この作品を観たお偉い先生方がフトゥフトゥ~できなければ政治家として、リーダーとしての資格が無いのではないか?

そんなことも想像します。

この作品には沖縄の人間さえも知り得なかった、凄まじい運命が記録されています。

この作品を元にドラマ脚本を書き、TBSテレビの日曜劇場で放送すれば大ヒット高視聴率間違いなし!と思っているけど…どう?

次回作は『日曜劇場ドラマ版・太陽の運命』期待していま~す!

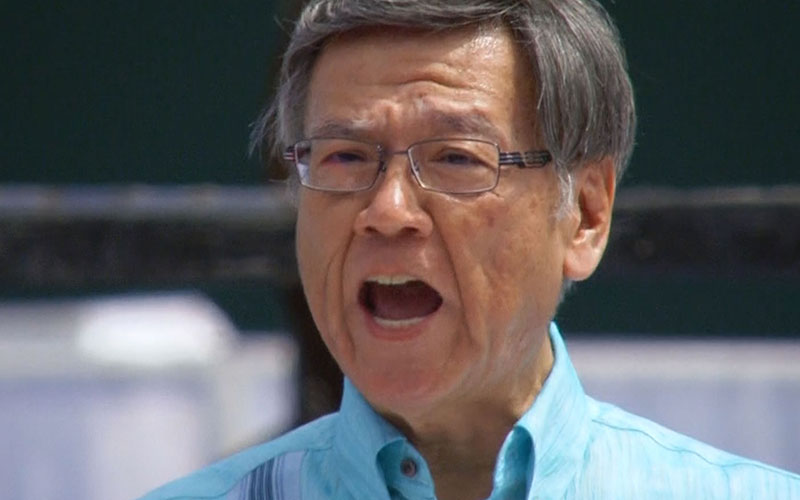

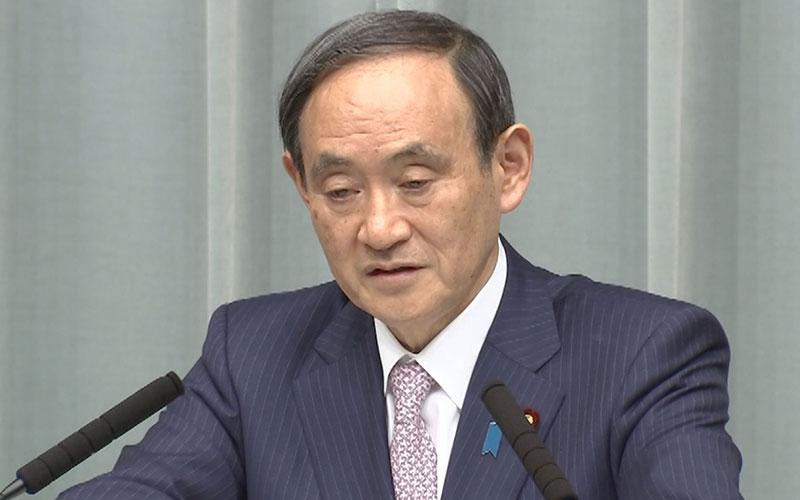

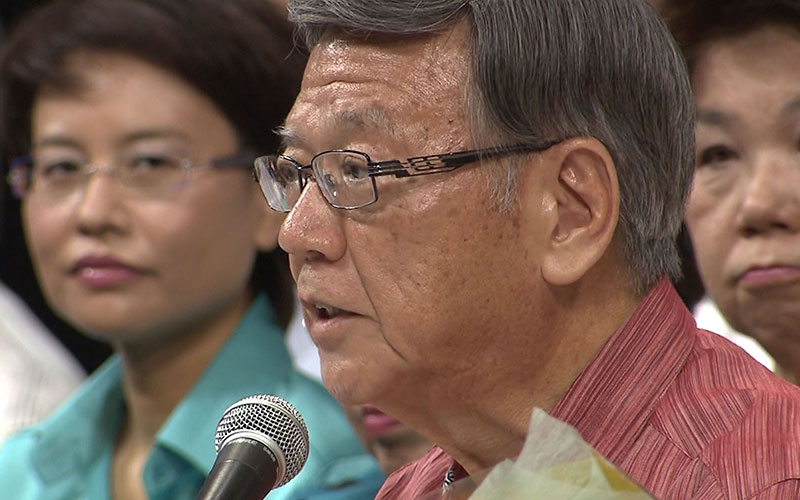

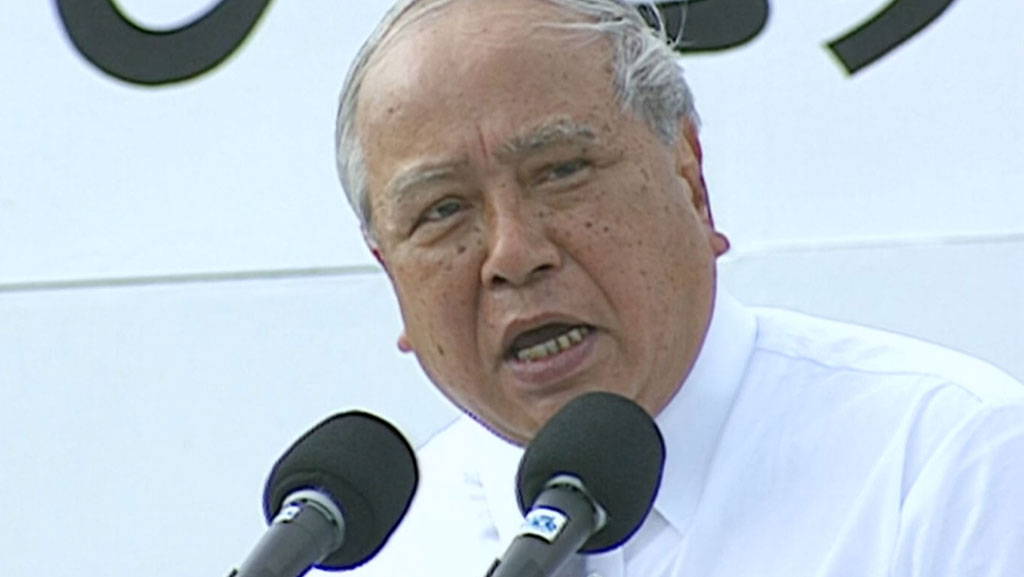

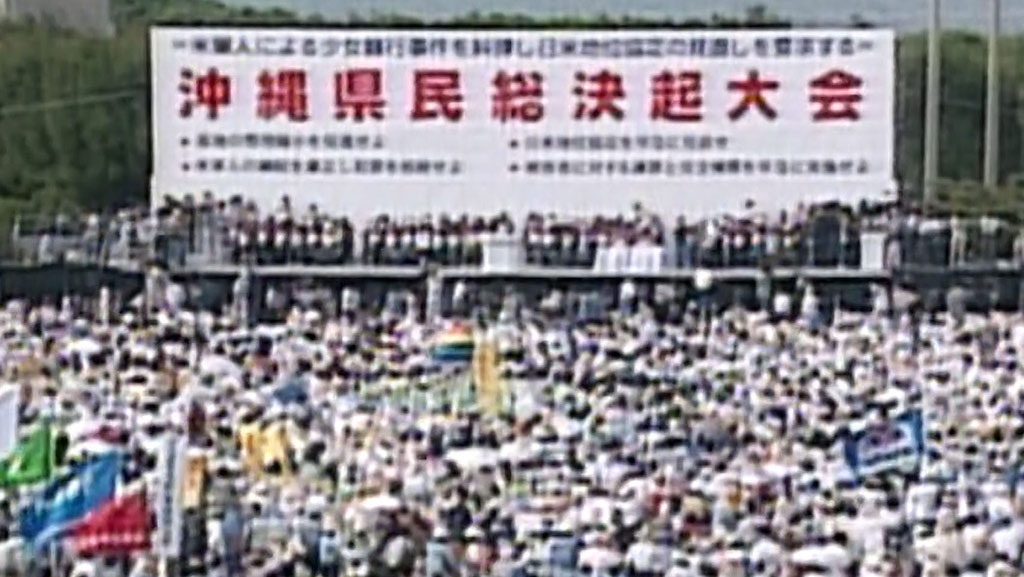

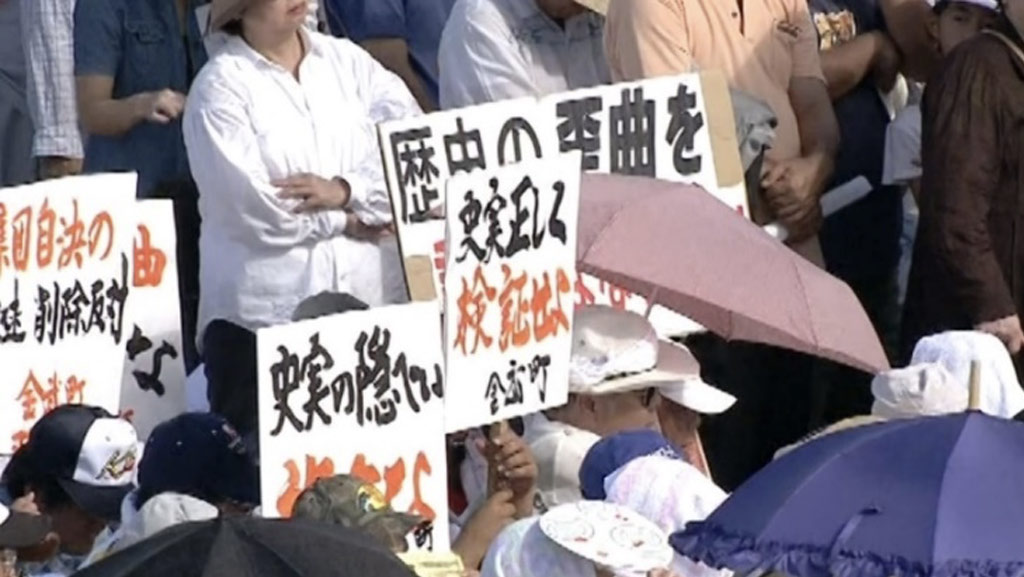

沖縄県知事という存在は「日本でいちばん難しい任務を背負わされている」という大田の言葉通り、これほどまでに人々の想いを担い、苦悩した政治家が他にいただろうか。

負けることが見えていても「戦う姿を見せるしかない」という翁長の言葉通り、彼は命を削りながらも戦い続けた。

覚悟を持った本物の政治家の言葉は重い。

沖縄を追い続けてきた佐古忠彦監督だからこそ描ける、二人のリーダーの人間ドラマに引き込まれました。